Die nächste große Evolution

der Solarzelle

Von neuen Materialien bis zu Hybridparks: Die Solartechnologie wird effizienter, vielseitiger – und zukunftsfähiger. Während die Windkraft in Deutschland aktuell noch den größten Anteil an erneuerbarer Energie liefert, könnte laut einer britischen Studie die Photovoltaik bis 2050 weltweit zur führenden Technologie aufsteigen.

Doch damit das gelingt, müssen noch einige Hürden genommen werden: So erzeugen Solarzellen zum Beispiel weniger Strom, wenn es bewölkt ist. Außerdem nutzen sie nur einen Teil des Lichtspektrums und nehmen Licht bisher meist nur von einer Seite auf. Genau hier setzen neue Entwicklungen an: sogenannte bifaziale Solarzellen können Licht künftig nicht nur von oben, sondern auch von unten – etwa durch Reflexionen vom Boden – aufnehmen. Dadurch steigern sie ihre Energieausbeute deutlich. Ebenfalls vielversprechend ist ein neues Material: Perowskit. Das durch Kristallisation entstehende Mineral erreicht bereits Wirkungsgrade von über 29 Prozent – deutlich mehr als klassische Siliziumzellen, die im Schnitt bei rund 20 Prozent liegen. Noch steht die Technologie allerdings vor Herausforderungen: Perowskit-Zellen gelten als empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen und altern schneller als Silizium-Module.

Solarzellen, die mit der Sonne wandern

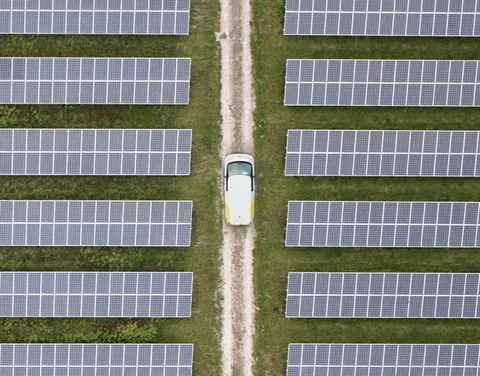

Neben den Materialien entwickeln sich auch die mechanischen Systeme weiter. Mithilfe von Solar-Tracking lassen sich Module so installieren, dass sie sich automatisch zur Sonne ausrichten. Unter optimalen Bedingungen kann der Stromertrag so um bis zu 50 Prozent steigen. Die Idee ist von der Natur abgeschaut: Wie junge Sonnenblumen folgen auch diese Module dem Lauf der Sonne – für maximale Lichtausbeute.

Zugleich wird Solarenergie zunehmend unauffällig und intelligent in unsere Lebensräume integriert. Architektonisch anspruchsvolle Lösungen wie Solarfenster, Solardachziegel oder transparente Module ermöglichen es, Gebäude und Flächen zur Stromproduktion zu nutzen, ohne dabei klassische Module auf Dächern oder Feldern zu benötigen. Stand jetzt muss man allerdings auch festhalten: Viele dieser integrierten Anwendungen sind technisch machbar, aber oft noch nicht wirtschaftlich konkurrenzfähig.

![]()

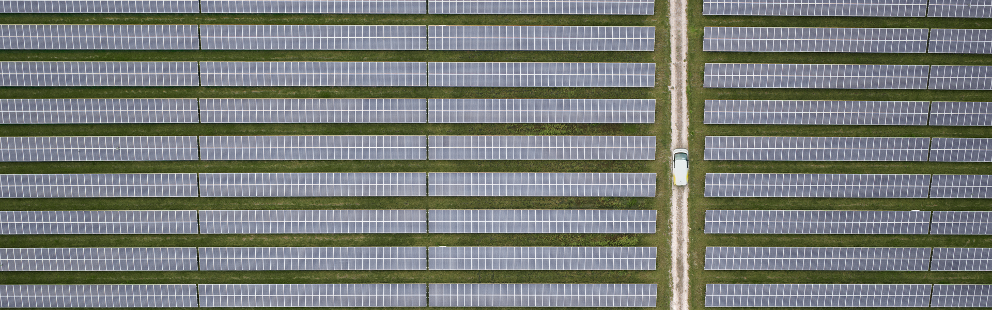

Auch im landwirtschaftlichen Bereich zeigt sich, wie vielseitig Photovoltaik heute einsetzbar ist. Agri-PV, also die Kombination von Landwirtschaft und Stromerzeugung auf derselben Fläche, ist zwar keine neue Idee, erlebt aber einen Aufschwung durch verbesserte Technologien und steigenden politischen Druck zur Flächeneffizienz. Moderne Agri-PV-Anlagen spenden Schatten für hitzeempfindliche Kulturen, reduzieren Wasserverdunstung – und liefern gleichzeitig Strom.

Zellen der Zukunft

Universeller, effizienter, nachhaltiger. Die Zukunft der Solarenergie klingt vielversprechend. In Episode 4 "Zellen der Zukunft" schauen wir auf die Innovationen der Solartechnologie. Außerdem fragen wir uns: Wie können Solarmodule recycelt werden? Und wie werden erneuerbare Energien noch effizienter?

Wohin mit den alten Modulen?

Mit dem Ausbau der Photovoltaik wächst aber auch ein anderes Problem: der Müll. 2023 wurden allein in Deutschland rund 300 Millionen Solarmodule installiert – viele davon werden schon in wenigen Jahren ersetzt, nicht weil sie defekt sind, sondern weil leistungsstärkere Nachfolger wirtschaftlich attraktiver sind.

Fridolin Franke, Wirtschaftsingenieur und Mitgründer beim Cleantech-Startup Solar Materials aus Magdeburg, sieht dringenden Handlungsbedarf: „Obwohl die Branche seit über 20 Jahren existiert, gibt es bis heute kein wirklich etabliertes Recycling-verfahren“, sagt er. „Der Standard ist: schreddern und sortieren.“ Das Problem: Die Solarzellen sind fest zwischen Kunststofffolien eingeschlossen. „Man kann sich das vorstellen wie ein laminiertes Blatt Papier, bei dem man nicht nur das Papier, sondern auch die Tinte zurückgewinnen möchte.“ Sein Unternehmen hat ein alternatives Verfahren entwickelt, bei der die Module schrittweise in ihre Bestandteile zerlegt werden. Zur Einschätzung: Bis 2030 könnten weltweit bis zu acht Millionen Tonnen ausrangierter Solarmodule anfallen. Franke warnt: „Um das zu bewältigen, bräuchten wir über 800 Recyclinglinien.“

Solarenergie neu denken

Für Nora Sophie Griefahn ist deshalb klar: Es reicht nicht, Solartechnologie effizienter zu machen – sie muss auch ganzheitlich gedacht werden. Griefahn ist Mitgründerin und geschäftsführende Vorständin der Umweltorganisation Cradle to Cradle. Die Berliner Initiative setzt sich für eine konsequente Kreislaufwirtschaft ein und berät Wirtschaft, Bildung und Politik. „Wir brauchen Produkte, die sortenrein zerlegbar sind und bei deren Herstellung keine schädlichen Materialien eingesetzt werden. Nur dann ist Solarenergie wirklich nachhaltig.“ Sie fordert: Das Design müsse von Anfang an so angelegt sein, dass Recycling möglich ist – und dass ökologische und soziale Standards eingehalten werden.

„Wir brauchen Produkte, die sortenrein zerlegbar sind und bei deren Herstellung keine schädlichen Materialien eingesetzt werden. Nur dann ist Solarenergie wirklich nachhaltig.“

Nora Sophie Griefahn

Mitgründerin der Umweltorganisation Cradle to Cradle

Drei Technologien, ein Netzanschluss

Wie erneuerbare Energie künftig ressourcenschonender genutzt werden kann, zeigt ein Projekt aus den Niederlanden. Im Haringvliet Energiepark, 50 Kilometer südwestlich von Rotterdam, werden Solarstrom, Windkraft und Batteriespeicher an einem Ort kombiniert – in einem sogenannten Hybridpark. Margit Deim, Leiterin für Solarentwicklung, erklärt: „Wir haben einen Netzanschluss, den wir für drei Technologien nutzen. Der Bau ist effizient, weil wir nur einmal graben müssen – für Solar, Wind und Speicher gleichzeitig.“ Der Park liefert jährlich rund 140 Gigawattstunden Strom – genug für etwa 40.000 Haushalte. Solche Hybridparks könnten künftig auch in Deutschland eine größere Rolle spielen – besonders dort, wo Platz begrenzt, aber die Nachfrage hoch ist.

Energie speichern –

für Tag und Nacht

Bleibt die letzte große Frage: Wie speichern wir die erzeugte Energie effizient – auch dann, wenn die Sonne nicht scheint?

Prof. Dr. Volker Quaschning, Experte für Solartechnologie, sagt: „Für kurzfristige Schwankungen werden Batteriespeicher entscheidend sein. Aber wir brauchen auch Langzeitspeicher – etwa Gasspeicher, um im Winter zwei Wochen ohne Sonne zu überbrücken.“ Und was ist mit Wasserstoff als Lösung? Hier warnt Quaschning vor übertriebenen Erwartungen: „Wasserstoff ist teuer und aufwendig in der Herstellung. Für viele Anwendungen sind Batterien einfach effizienter.“

Andere spannende Artikel

Bidirektionales

Laden

E-Autos können heute mehr als nur Fahren: Statt Energie einseitig aufzunehmen, können sie Strom auch wieder abgeben.

Verkehrsmittel im Urlaubscheck

Endlich Urlaubszeit! Doch bevor es losgeht, stellt sich die Frage: Wie reist man am besten?

Solarenergie für Mietwohnungen

Strom vom Balkonkraftwerk?

Wir zeigen Ihnen, was Sie bei Installation

und Förderung beachten

sollten.

Artikel lesen