Ertragsprognose: So wirtschaftlich ist Photovoltaik für Unternehmen

Der Weg zur wirtschaftlich rentablen PV-Anlage beginnt mit einer präzisen Planung. Dabei bilden die Bedarfsanalyse und eine realistische Ertragsprognose die entscheidende Grundlage. Dieser Artikel erklärt, wie die voraussichtlichen Erträge berechnet werden und warum eine fundierte Prognose für Ihre Wirtschaftlichkeitsanalyse und Ihren Nachhaltigkeitsbericht entscheidend ist.

Hinweis: Dieser Artikel enthält auf Annahmen basierende beispielhafte Berechnungen. Die tatsächlichen Werte und Erträge können erheblich von den dargestellten Beispielen abweichen. Die Berechnungen dienen der Veranschaulichung und stellen keine Garantie oder verbindliche Prognose dar. (Stand: Oktober 2025)

Warum Ertragsprognosen so wichtig sind

Möchten Sie mit Ihrer Photovoltaikanlage (kurz: PV-Anlage) in erster Linie Kosten senken, Ihre CO2-Bilanz verbessern oder den Solarstrom vermarkten? Für all diese Ziele ist im ersten Schritt eine Bedarfsanalyse notwendig. Dabei wird geprüft, welches Modell (Eigenverbrauch, Voll- oder Teileinspeisung, Direktvermarktung oder Kombination) sich in Ihrem individuellen Fall lohnt, basierend auf Ihren Gesamtverbrauch und den baulichen und standortbezogenen Gegebenheiten. Eine richtige Planungsgrundlage bildet dann im nächsten Schritt eine realistische Ertragsprognose: Sie zeigt, wie viel Strom produziert und wie viel davon im Betrieb selbst genutzt werden kann. Damit liefert sie die notwendige Basis für Ihre Wirtschaftlichkeits- und CO2-Bilanzen. Viele Investoren und Förderprogramme, wie zum Beispiel die KfW oder die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), verlangen realistische Photovoltaik-Ertragsprognosen als Entscheidungsgrundlage.

Reduktion von Energiekosten

Der Hauptvorteil einer PV-Anlage: Sie können Netzstrom teilweise oder sogar ganz durch Ihren eigenen, deutlich günstigeren Solarstrom ersetzen und so Energiekosten sparen. Die Gestehungskosten (Kosten pro erzeugter Kilowattstunde Strom) hängen von Standort, Anlagengröße und Investitionskosten ab. Sie liegen im Durchschnitt bei etwa 5 bis 9 ct/kWh.

Was ist der PV-Ertrag?

Der PV-Ertrag beschreibt die Strommenge, die eine Anlage jährlich erzeugt. Er wird in Kilowattstunden (kWh) pro installierter Kilowattpeak-Leistung (kWp) gemessen. Der Wert hängt stark von Standort, Ausrichtung und Anlagentechnik ab.

Stromgestehungskosten (LCOE)

Die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Energy, LCOE) zeigen, was jede selbst erzeugte Kilowattstunde tatsächlich kostet. Die LCOE bilden die Grundlage für eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsrechnung und berücksichtigen alle Kosten, von der Anschaffung über die Wartung bis hin zu Zinskosten und der gesamten Lebensdauer der Anlage.

Laut Fraunhofer ISE (2024) betragen die Stromgestehungskosten in Deutschland:

-

PV-Kleinanlagen (<30 kWp): in Süddeutschland 6,3–10,6 ct/kWh, in Norddeutschland 8,7–14,4 ct/kWh.

-

Gewerbliche Dachanlagen (>30 kWp): in Süddeutschland 5,7–8,8 ct/kWh, in Norddeutschland 7,8–12,0 ct/kWh.

-

Freiflächenanlagen (>1 MWp): in Süddeutschland 4,1–5,0 ct/kWh, in Norddeutschland 5,7–6,9 ct/kWh.

Damit bewegen sich typische gewerbliche Anlagen realistisch im Bereich von etwa 5–9 ct/kWh, abhängig von Einstrahlung, Anlagengröße und spezifischen Investitionskosten.

Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsrechnung

Der finanzielle Vorteil, den Sie durch eine PV-Anlage erzielen können, wird in der Wirtschaftlichkeitsrechnung genau analysiert. Dabei ist die Ertragsprognose die zentrale Grundlage. Photovoltaikanlagen sind besonders dann wirtschaftlich, wenn ein großer Teil des erzeugten Stroms selbst genutzt werden kann – zum Beispiel für Maschinen oder Server. Denn je höher der Eigenverbrauch ist, desto größer ist das Einsparpotenzial. Dies wirkt sich direkt auf die Amortisationsdauer und die Gesamtrendite Ihrer Anlage aus. Aber auch Anlagen mit Einspeisung, etwa über die Direktvermarktung, können wirtschaftlich attraktiv sein – insbesondere bei großen Leistungen und günstigen Investitionskosten.

Reduktionsmaßnahme in der CO2-Bilanz

Eine PV-Anlage kann den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens reduzieren, vor allem bei den sogenannten Scope-2-Emissionen, die durch zugekauften Strom entstehen. Ihr selbst erzeugter Solarstrom senkt diese Emissionen und zählt als wichtige Reduktionsmaßnahme in Ihrer Bilanzierung.

Für eine erste Einschätzung nutzen Sie die folgende Formel:

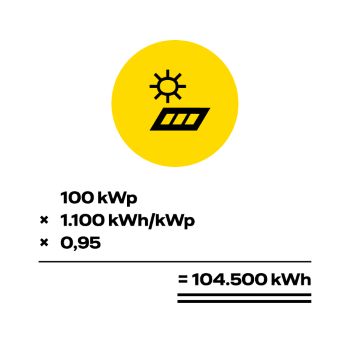

Anlagenleistung (kWp): Gibt die maximale elektrische Leistung aller installierten Solarmodule unter Standardbedingungen an (Kilowattpeak“). Sie entspricht der Summe der Nennleistungen aller Module. Die Anlagenleistung hängt direkt von der verfügbaren Dachfläche ab: Beispielsweise passen auf ein durchschnittliches Einfamilienhausdach etwa 5 bis 10 kWp – je nach Ausrichtung, Neigung und nutzbarer Fläche.

Regionaler Ertrag (kWh/kWp pro Jahr): Beschreibt, wie viel Solarstrom pro kWp installierter Leistung im Jahr zu erwarten ist. Er variiert je nach Standort – in Süddeutschland sind z. B. Werte über 1.100 kWh/kWp jährlich realistisch, im Norden eher 900–1.000 kWh/kWp jährlich.

Beispielrechnung: Erste Schätzung mit einfacher Formel

Eine 100 kWp-Anlage in Süddeutschland (1.100 kWh/kWp) erzeugt bei leichter Verschattung jährlich etwa:

Performance Ratio (PR) oder Anlagennutzungsgrad: Gibt an, wie effizient eine PV-Anlage tatsächlich arbeitet – also wie viel des theoretisch möglichen Ertrags am Ende ins Netz oder in den Eigenverbrauch gelangt. Typische Werte dieses Anlagenutzungsgrades liegen bei 0,85–0,95. Wie sich dies auf die Effizienz auswirkt, hängt auch immer von anderen Faktoren sowie örtlichen Gegebenheiten ab.

Sie interessieren sich für eine ausführliche Wirtschaftlichkeitsrechnung? Diese finden Sie am Ende des Artikels.

Sonnenenergie für Ihr Unternehmen

Profitieren Sie von unserer maßgeschneiderten Komplettlösung für Ihre Solaranlage:

- persönliche, kostenlose Beratung

- individuelle Planung bei Ihnen vor Ort

- fachgerechte Montage & zuverlässiger Support

Von der Ertragsprognose zur Wirtschaftlichkeitsbewertung

Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage hängt stark von ihrer Größe, dem Eigenverbrauchsanteil und der Netzeinspeisung ab. Das gilt besonders für größere Anlagen ab 100 kWp. Hier fallen die gesetzlichen EEG-Vergütungen geringer aus oder entfallen bei Direktvermarktung sogar ganz.

Für eine detaillierte Photovoltaik-Wirtschaftlichkeitsberechnung benötigen Sie vor allem folgende Angaben:

-

Jahresstromverbrauch: Wie viel Strom verbrauchen Sie jährlich? Diese Information finden Sie auf Ihrer letzten Stromrechnung.

-

Strompreis: Wie viel zahlen Sie aktuell pro Kilowattstunde?

-

Lastprofil: Wann fällt der Stromverbrauch in Ihrem Betrieb hauptsächlich an? Das ist entscheidend für die optimale Auslegung der Anlage.

-

Ziel der PV-Anlage: Möchten Sie primär Ihre eigenen Kosten senken oder vor allem ins Netz einspeisen? Ob Sie sich für eine Voll- oder Teileinspeisung entscheiden, hat Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Bedeutung des Eigenverbrauchsanteils

Auch wenn das Ziel die Direktvermarktung ist, hängt der wirtschaftliche Nutzen einer PV-Anlage stark vom Eigenverbrauchsanteil ab. Also dem Anteil des erzeugten Solarstroms, den Sie direkt im Betrieb nutzen, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen. Denn: Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde ersetzt Netzstrom. Häufig liegt der Eigenverbrauchsanteil für Unternehmen schon ohne Speicher bei über 50 %. Maßnahmen wie der Einsatz eines Batteriespeichers, eine intelligente Steuerung oder das Verschieben von Lasten – zum Beispiel von Produktionsprozessen in sonnenreiche Stunden – erhöhen den Eigenverbrauch und steigern so die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage. Zum Beispiel eignen sich Speicher vor allem bei Betrieben, in denen auch nachts oder spätabends produziert und demnach Strom verbraucht wird.

Wann amortisiert sich die Anlage?

Die Amortisationszeit gibt an, wie lange es dauert, bis sich Ihre Investition durch die Ersparnis beim Strombezug und die Einspeisevergütung oder Direktvermarktung bezahlt macht. Sie berechnet sich aus den Gesamtinvestitionskosten geteilt durch den jährlichen wirtschaftlichen Nutzen.

Bei einer beispielhaften Investition von 110.000 € für eine 100 kWp-Anlage und einem jährlichen, wirtschaftlichen Nutzen von

11.505,45 € ergibt sich:

110.000 € / 11.505,45 € = 9,6 Jahre

Hinweis: Die Amortisationsberechnung ist stark vereinfacht und berücksichtigt keine Zinsen, Inflation oder Wartungskosten.

Rolle der Ertragsprognose für die CO2-Bilanzierung

Die Photovoltaik-Ertragsberechnung ist eine zentrale Grundlage für eine belastbare CO2-Berechnung. Sie zeigt, wie viel Netzstrom durch Ihren Eigenverbrauch ersetzt wird. Obwohl die CO2-Einsparung nicht direkt Teil der klassischen Wirtschaftlichkeitsrechnung ist, wird sie als ergänzender Entscheidungsfaktor immer wichtiger, insbesondere im Kontext von Förderprogrammen oder ESG-Kriterien.

Scope 2 und 3 im Kontext der PV-Nutzung

Eine realistische Ertragsberechnung hilft Ihnen, die Emissionen in Scope 2 zu senken, die durch zugekauften Strom entstehen.

Dabei gibt es zwei Ansätze:

Der location-based-Ansatz ist der Einfachere. Er verwendet einen standardisierten Emissionsfaktor, der den durchschnittlichen CO2-Gehalt des regionalen Strommixes wiedergibt. Die Herkunft des Stroms spielt keine Rolle.

Der market-based-Ansatz ist präziser. Er basiert auf Ihren tatsächlichen Stromverträgen. Hier können Sie Ökostrom-Zertifikate und die Erzeugung Ihrer PV-Anlage direkt anrechnen. Da dieser Ansatz für die Berichtspflichten der CSRD gefordert wird, wird er für Unternehmen immer wichtiger.

Zusätzlich ermöglicht die Ertragsberechnung, den einmaligen CO2-Aufwand aus der Herstellung der Anlage (welcher im Scope 3 bilanziert wird) ins Verhältnis zum langfristigen Nutzen zu setzen. Dies geschieht anhand eines Emissionsfaktors: Laut Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) ist bei Solarflächen mit etwa 400 kg CO2e (Kohlenstoffdioxidäquivalent) pro installiertem kWp zu rechnen. Hat die Anlage z.B. 11 kWp, sollten 4.400 kg entstandenes CO2 als Äquivalent in der eigenen Bilanz berücksichtigt werden.

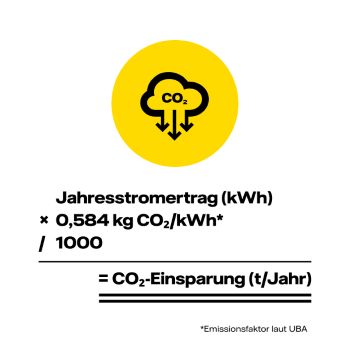

Berechnung der CO2-Einsparung nach UBA-Standard

Das Umweltbundesamt (UBA) gibt zur groben Abschätzung der CO2-Einsparung durch Photovoltaik folgende Formel an:

Der UBA-Standard nutzt hierbei Werte aus dem durchschnittlichen deutschen Strommix. Für eine genauere Berechnung der CO2-Emissionen empfehlen sich daher die location- oder market-based Ansätze, die Ihren individuellen Standort bzw. Ihre individuellen CO2-Faktoren besser berücksichtigen.

Quelle: UBA, auf Basis von Durchschnittswerten für Deutschland, Stand 2024

Wirtschaftlichkeitsrechnung: Beispiele aus der Praxis

Die PV-Wirtschaftlichkeitsrechnungen basieren auf den Ergebnissen einer realitätsnahen Simulation. Bitte beachten Sie unten unsere Hinweise zu den beiden nachfolgenden Beispielen.

Wirtschaftlichkeitsbeispiel für ein Kaufhaus (40,95 kWp-Anlage)

Ein Kaufhaus in Berlin plant den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Flachdach. Der Standort liegt in einem innerstädtischen Gewerbegebiet, die Dachfläche beträgt etwa 200 m2, die Ausrichtung leicht nach Westen geneigt. Der tägliche Stromverbrauch fällt vor allem tagsüber an – zum Beispiel für Beleuchtung, Kühlung, Lüftung und Kassen-IT. Ziel der Investition: Den tagsüber erzeugten Solarstrom möglichst direkt im Gebäude nutzen, um die laufenden Stromkosten deutlich zu senken.

Simulationsdaten und technische Eckwerte

|

Parameter |

Wert |

|

Standort |

Berlin |

|

Ausrichtung / Neigung |

Westen (287°), 10° |

|

Anlagennutzungsgrad (Performance Ratio) |

0,90 |

|

PV-Leistung (DC) |

40,95 kWp |

|

PV-Generatorfläche |

179,8 m² (≈ 4,39 m²/kWp) |

|

Spez. Jahresertrag |

927,24 kWh/kWp |

|

Jahresstromertrag (AC, berechnet) |

37.970 kWh |

|

Strombedarf des Betriebs |

85.000 kWh/Jahr |

|

Investitionskosten (CapEx) |

67.908 € (≈ 1.658 €/kWp) |

|

O&M-Kosten |

~339,54 €/Jahr (≈ 8,29 €/kWp·a) |

|

Stromgestehungskosten (LCOE) |

0,0782 €/kWh |

|

Einspeisevergütung (jährlich) |

~491 € (→ 0,056 €/kWh für 8.776 kWh) |

|

Wirtschaftlicher Betrachtungshorizont |

30 Jahre |

Wirtschaftliche Beispielrechnung: So viel kann der Betrieb jährlich sparen

Stromkostenersparnis durch Eigenverbrauch

Anlagenleistung (DC):

40,95 kWp

Spezifischer Jahresertrag:

927,24 kWh/kWp

Gesamter PV-Ertrag:

40,95 kWp × 927,24 kWh/kWp

≈ 37.970 kWh/Jahr

Eigenverbrauchsanteil:

76,9 % → 29.194 kWh/Jahr

Netzstrompreis (regional unterschiedlich, Annahme für 2025):

0,1873 €/kWh

Stromkostenersparnis gesamt

29.194 kWh × 0,1873 €/kWh

= 5.468,03 € pro Jahr

Einspeisevergütung

Überschuss-Einspeisung:

37.970 kWh – 29.194 kWh = 8.776,48 kWh/Jahr

~ 491 € (→ 0,056 €/kWh für 8.776 kWh)

Einnahmen durch Netzeinspeisung:

8.776,48 kWh× 0,0786 € = 689,83 € pro Jahr

Gesamter wirtschaftlicher Nutzen

5.468,03 € + 491,48 €

= 5.940,52 € pro Jahr

CO2-Bilanz

Scope 2 (CO2-Einsparung durch Eigenstromverbrauch nach UBA-Berechnung):

29.194 kWh × 0,584 kg CO2/kWh (Emissionsfaktor) / 1.000

= 17,05 Tonnen CO2 pro Jahr

Scope 3 Kategorie 2 (Emissionen durch Herstellung der PV-Anlage):

40,95 kWp × 0,4 Tonnen pro kWp (Emissionsfaktor)

= 16,38 Tonnen CO2e einmalig

Annährende CO2-Ersparnis über Förderzeitraum (20 Jahre)

17,05 Tonnen CO2 x 20 Jahre - 16,38 Tonnen CO2

≈ 324,6 Tonnen eingespartes CO2

Wirtschaftlichkeit: Vorteile der Anlage

-

Hoher Eigenverbrauchsanteil: 76,9 % – gutes Zusammenspiel von Anlage und Strombedarf durch abgestimmtes Nutzungskonzept und Speichernutzung

-

Niedrige Stromgestehungskosten: Mit 7,82 ct/kWh liegt der erzeugte Solarstrom deutlich unter dem durchschnittlichen Netzbezugspreis.

-

CO2-Bilanz: Die Anlage vermeidet jährlich rund 17 Tonnen CO2 (Scope 2) – ein messbarer Beitrag zur Klimabilanz.

Wirtschaftlichkeitsbeispiel für Maschinenbauer (378 kWp Anlage)

Ein Maschinenbauunternehmen in Baden-Württemberg betreibt eine große Fertigungshalle mit durchgehendem Stromverbrauch an Werktagen – unter anderem für CNC-Anlagen, Druckluft, Kühltechnik und IT-Infrastruktur. Der Jahresstromverbrauch liegt bei rund 3.000.000 kWh. Um die Energiekosten langfristig zu senken und CO2-Emissionen zu reduzieren, investiert das Unternehmen in eine Photovoltaikanlage mit 378 kWp installierter Leistung.

Simulationsdaten und technische Eckwerte

|

Parameter |

Wert |

|

Standort |

97900 Külsheim, Süddeutschland |

|

Ausrichtung / Neigung |

Süden (181°), 5° |

|

Anlagennutzungsgrad (Performance Ratio) |

0,85 |

|

PV-Leistung (DC) |

378 kWp |

|

PV-Generatorfläche |

1.678 m² (≈ 4,44 m²/kWp) |

|

Spez. Jahresertrag |

1.001,56 kWh/kWp |

|

Jahresstromertrag (AC, berechnet) |

378.589 kWh |

|

Strombedarf des Betriebs |

3.000.000 kWh/Jahr |

|

Investitionskosten (CapEx) |

317.780,14 € (840,69 €/kWp) |

|

O&M-Kosten |

4.536 € (12 €/kWp·a) |

|

Stromgestehungskosten (LCOE) |

0,0358 €/kWh |

|

Wirtschaftlicher Betrachtungszeitraum |

30 Jahre |

Wirtschaftliche Beispielrechnung: So viel spart der Betrieb jährlich

Stromkostenersparnis durch Eigenverbrauch

Anlagenleistung (DC):

378 kWp

Spezifischer Jahresertrag:

1.001,56 kWh/kWp

Gesamter PV-Ertrag:

378 kWp x 1.001,56 kWh/kWp

≈ 378.589 kWh/Jahr

Eigenverbrauchsanteil:

73,24 % → 277.335 kWh/Jahr

Netzstrompreis:

≈ 0,23 €/kWh

Stromkostenersparnis gesamt

277.335 kWh x 0,23 €/kWh

= 63.787,05 € pro Jahr

Einnahmen durch Direktvermarktung (Marktprämienmodell)

Überschusseinspeisung: 101.255 kWh/Jahr

Annahme Marktwert Solar + Marktprämie: ≈ 0,0625 €/kWh

Erlös: 101.255 kWh × 0,0625 €/kWh* = 6.325,28 €/Jahr

*Zur Vereinfachung wurde mit einem durchschnittlichen Vergütungssatz von 6,25 ct/kWh gerechnet. Dieser Wert basiert auf aktuellen Marktwerten für Solarstrom inklusive Marktprämie, wobei die tatsächlichen Erlöse je nach Marktlage schwanken können. Die Einspeisevergütung wird dabei für 20 Jahre ab Inbetriebnahme gewährt. Bei negativen Strompreisen wird die Einspeisevergütung laut neuem Gesetz nicht gezahlt, Zeiträume mit negativen Strompreisen verlängern die Förderung entsprechend über den Zeitraum von 20 Jahren hinaus.

Gesamtnutzen

63.787,05 € + 6.325,28 €

= 70.112,33 € pro Jahr

CO2-Bilanz

Scope 2 (CO2-Einsparung durch Eigenstromverbrauch):

277.335 kWh × 0,584 / 1.000 = 161,96 Tonnen CO2 pro Jahr

Scope 3 Kategorie 2 (Emissionen durch Herstellung der PV-Anlage): 378 kWp x 0,4 Tonnen pro kWp = 151,2 Tonnen CO2e einmalig

Annährende CO2-Ersparnis über Förderzeitraum (20 Jahre)

161,96 Tonnen CO2 x 20 Jahre - 151,2 Tonnen CO2

≈ 3.088 Tonnen eingespartes CO2

Wirtschaftlichkeit: Vorteile der Anlage

-

Hoher Eigenverbrauch trotz relativ geringer Deckung am Bedarf: Nur 9,24 % des gesamten Stromverbrauchs wird durch Eigenstrom gedeckt – bei sehr hohem Gesamtverbrauch (3 GWh) trotzdem ein relevanter Hebel.

-

Stabile Rendite: Niedrige Gestehungskosten und planbare Einspeisevergütung ergeben eine Gesamtkapitalrendite von über 25 %.

-

Frühe Amortisation: Schon nach etwa 4,4 Jahren ist die Investition vollständig erwirtschaftet.

-

CO2-Bilanz: Rund 162 Tonnen CO2-Ersparnis jährlich, Scope-3-Emissionen von 151 Tonnen nach ca. einem Jahr wieder ausgeglichen.

Hinweis zum Leistungsverlust der Anlage (Degradation)

Moderne PV-Module verlieren im Schnitt weniger als 0,5 % Leistung pro Jahr. Nach 25 Jahren liefert die Anlage somit noch rund 88 bis 90 % ihres ursprünglichen Ertrags. Dieser Effekt ist in dieser Wirtschaftlichkeitsrechnung noch nicht einkalkuliert.

Hinweis: Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen und auf Annahmen basierende beispielhafte Berechnungen. Die tatsächlichen Werte und Erträge können erheblich von den dargestellten Beispielen abweichen, da sie von zahlreichen unvorhersehbaren Faktoren abhängen, einschließlich künftiger Strompreisentwicklungen und Marktveränderungen, individuellem Stromverbrauchsverhalten, standortspezifischen Gegebenheiten und Wetterbedingungen, der Entwicklung der Einspeisevergütung, gesetzlichen Änderungen sowie sonstigen regulatorischen Vorgaben. Auf diese Einflussfaktoren haben wir keinen Einfluss. Die Berechnungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und stellen keine Garantie oder verbindliche Prognose dar. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier dargestellten Informationen (Stand: Oktober 2025).

Fazit: Eine realistische Ertragsprognose als Entscheidungsgrundlage

Photovoltaik lohnt sich für Unternehmen, wenn Bedarfsanalyse, Planung und Ertragsschätzung stimmen. Eine fundierte Prognose zeigt, wie viel Stromkosten und CO2 sich einsparen lassen – und bildet die Grundlage für Investitionen, Förderanträge und Nachhaltigkeitsberichte. Je besser Anlagengröße, Eigenverbrauch und Standort zusammenpassen, desto höher der wirtschaftliche Nutzen. Erste Überschlagsrechnungen können Sie selbst durchführen – für detaillierte Analysen empfehlen wir die professionelle Unterstützung durch unsere Expert:innen.

Ihr Unternehmen, unsere Energie

Zuverlässig, fair, zukunftsorientiert: Vattenfall versorgt Unternehmen jeder Größe und Branche mit Energie. Entdecken Sie jetzt unsere vielfältigen Lösungen.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Energiemessung mit RLM-Zählern erklärt

Die aktuellsten Informationen zum Thema RLM für Geschäftskund:innen auf einen Blick.

Intelligente Messsysteme für Unternehmen

Finden Sie heraus, wie Sie mit Smart Metern Ihre Effizienz steigern.

Energiekosten? Effizienz!

Welche Möglichkeiten es gibt, durch Energieeffizienz Kosten und CO2 zu sparen und Kunden und Arbeitnehmer anzuziehen.

Energiesparen in der Nacht

Wie können Unternehmen nachts Energie sparen? Tipps für weniger Kosten und mehr Nachhaltigkeit.

Net Zero verstehen und umsetzen

Was bedeuten Netto-Null-Emissionen ganz allgemein und spezifisch für Ihr Unternehmen? Alle Fakten und Beispiele, die Sie brauchen.

Energetisch sanieren mit Plan

Wo gibt es den energetischen Sanierungsfahrplan für Mittelständler und wie finden Sie Ressourcen?

Jetzt Newsletter abonnieren

5 Minuten für Unternehmen – Kostenloses Expertenwissen

✓ Monatliche Updates – kompakt aufbereitet

✓ Ausgewählte Fachartikel zu Energie & Business

✓ Branchenspezifische Interviews